暑い日にプールで泳ぐのは気持ちいいですが,水は冷たいのにプールサイドはとても熱い。

どちらも同じ日差しを受けているはずなのに,熱くなるものと冷たいままのものがある…。

このことから,物体には温まりやすいものと温まりにくいものがあるということがわかります。

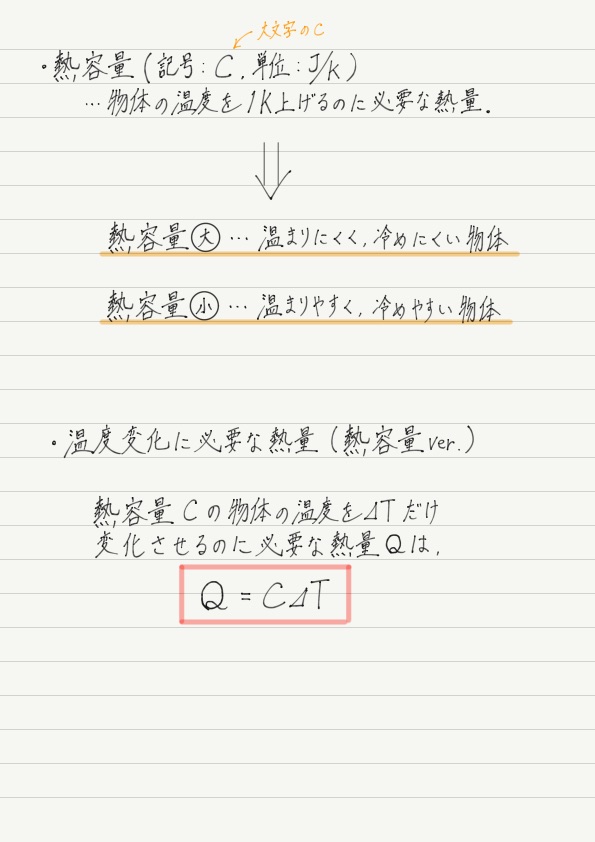

熱容量

今回のタイトルにもなっている熱容量という用語,初めて聞く人も多いと思います。 熱容量とは「その物体の温度を1K上げるのに必要な熱量」のことです(単位はJ/K,「ジュール毎ケルビン」と読む)。

と教科書には書いてあるのですが,これでは正直ピンとこないですよね笑

具体的な数値を用いるとイメージしやすいです。

熱容量100J/Kの物体Aと熱容量1000J/Kの物体Bがあるとしましょう。

すると熱容量の定義から,

物体A → 温度を1K上げるのに100Jの熱量を加える必要がある

物体B → 温度を1K上げるのに1000Jの熱量を加える必要がある

となります。

さぁ,この物体Aと物体B,一体どちらが温まりにくいといえるでしょうか?

物体の温まりにくさと熱容量の関係

もちろん,温まりにくいのは物体Bの方ですよね!!

Aは100Jの熱量を加えれば温度が1K上がるのに対し,Bの温度を1K上げるにはその10倍の1000J必要なので,Bの方が温まりにくいといえます。 これで熱容量の意味が分かってきたのではないでしょうか!?

そうです! 冒頭で述べた,物体ごとの温まりにくさのちがいを数値で表したものが熱容量なのです!

熱容量が大きい物体ほど温まりにくい,熱容量が小さい物体ほど温まりやすいといえます。

補足しておくと,熱容量1000J/K=温度を1K上げるのに1000Jの熱量を加える必要があるということは,逆に,1K下げるには1000Jの熱量を奪う必要があるという意味でもあるので,熱容量の大きい物体は温まりにくいのと同時に,冷めにくくもあります。

たまにテレビを見てるとアヤシイ通販番組なんかで「この鍋は温まりやすく,冷めにくいんです!」なんて言ったりしてますが,物体は温まりにくく冷めにくいか,温まりやすく冷めやすいかのどちらかです。 そんな都合のいい鍋はありません笑

熱量と温度変化の関係

最後にひとつ確認問題。

Q. 熱容量100J/Kの物体の温度を20K上げるのに必要な熱量を求めよ。

熱容量の意味がわかっていれば解くことのできる問題です。 少し考えてから続きを読んでください。

では解答。

温度を1K上げるのに必要な熱量が100Jなのだから,20K上げたければ100Jを20回加えればいいですよね?

つまり,100✕20=2000Jということになります。 この公式はまとめノートに記しておきましょう。

今回のまとめノート

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。

公式の中にある⊿(デルタ)記号がよくわからん!っていう人は,こちらの記事↓をどうぞ。

次回予告

物体の温まりにくさの話にはまだ続きがあります!!