中学校から高校へ進学すると当然ですがどの教科も難易度が増します。

その中でも最も中学校とのギャップが大きい教科が理科ではないでしょうか?

中学では「理科」でひとくくりだったものが,高校では「物理」「化学」「生物」「地学」と分かれます。

分かれるということは専門性が増すということ。 そりゃ難しくもなります。

さて,このサイトはその中の物理という科目に特化したサイトですが,本格的な勉強に入る前に「物理とはどんな科目なのか」を理解しておいてほしいと思います。

「物理」って何をする科目?

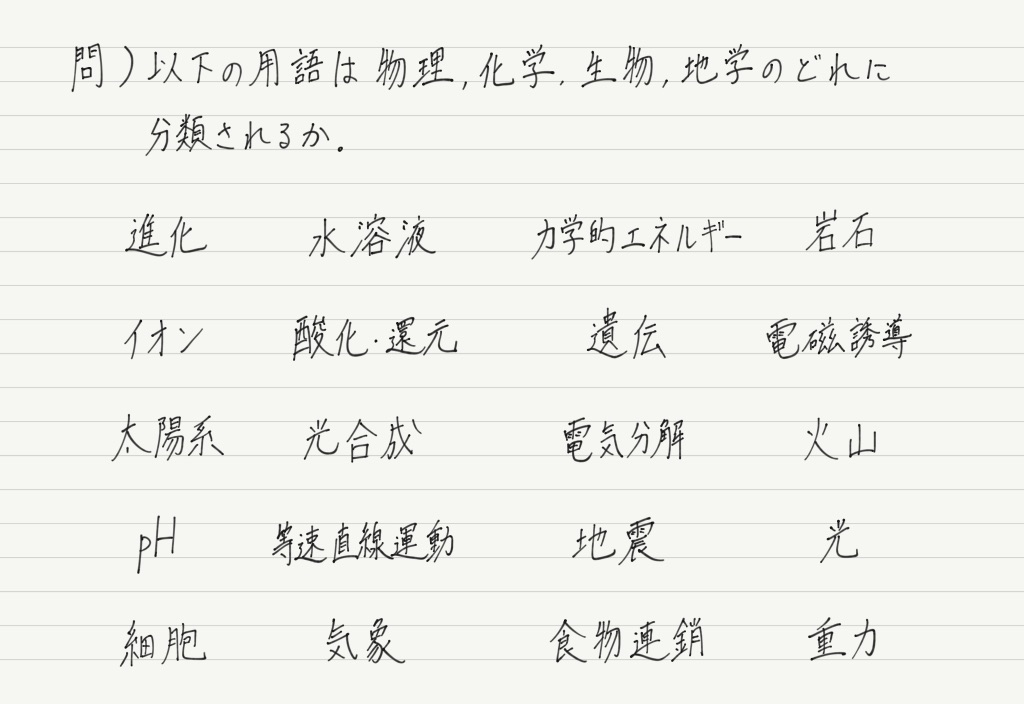

冒頭でも書いた通り,高校の理科は4分野に分かれます。

そこでまずは簡単なクイズ。中学校で習った内容を分類してみましょう!

正解はこのすぐ下にありますが,ちょっと自分で考えてみてください。

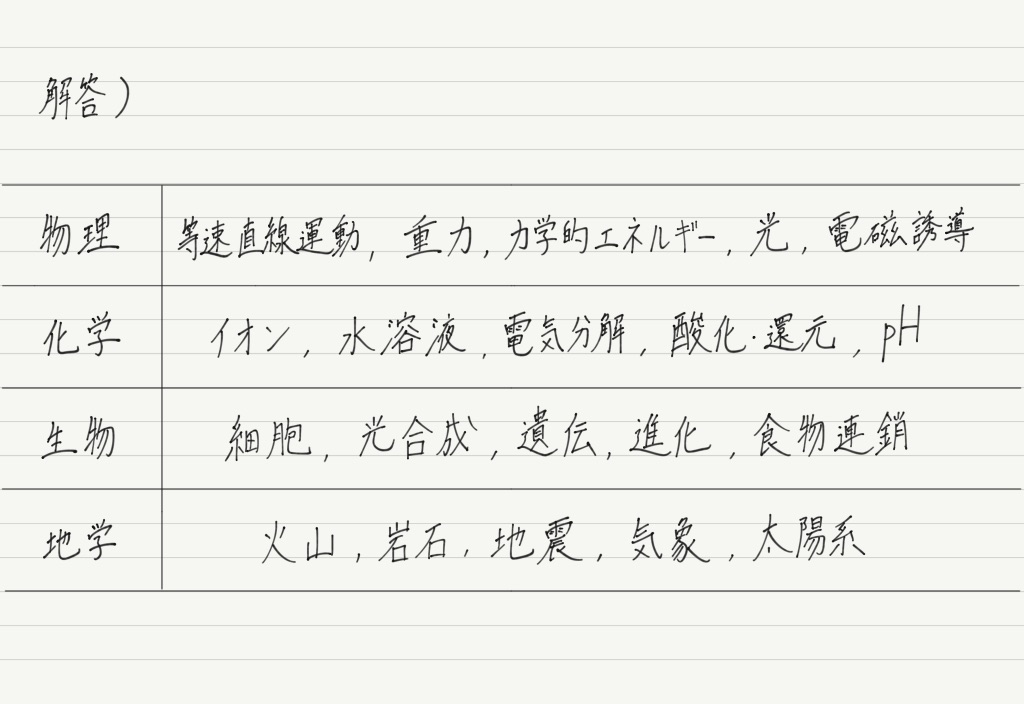

正解はコチラ ↓

この分類を見て,内容が一番わかりやすいのは生物ではないでしょうか?

その名の通り,生き物(動物・植物)を扱う科目です。

地学は地球科学の略で,地球の構造や環境について学びます。

化学は物質を扱う科目です。 元素や化学反応といえばイメージが湧くと思います。

で,問題の物理ですが,もういちど分類を見てください。

運動,力,エネルギー,光,電気。

他の3分野に比べて内容に一貫性がないな!? って感じませんか?

物理って化学にも生物にも地学にも入れない分野の寄せ集め?

いえいえ,物理はもちろん適当な分野の寄せ集めなんかではありません。

物理とは「自然界の “ルール” を学ぶ科目」です!

例えば物体の落下を思い浮かべてください。

支えていた手を放してモノを落とす(勢いをつけるのはナシ)とき,その “落ち方” はいつも同じです。

「あれ? 昨日より今日のほうが落下速度が速いな」とか,「俺が落とすよりアイツが落としたほうが落下速度が速いな」とか,「家で落とすより学校で落としたほうが落下速度が速いな」とか,そんな経験ないですよね!!

つまり,「物体は,いつ・誰が・どこで落としても,常に同じ落ち方をする」ということ。

これって当たり前のようですが,見方を変えると不思議にも思えます。

だって人には個性があるんだから,落とす人によって落ち方が変わったって別にいいじゃない。

しかし現実には落ち方は変わらないわけで,そこから「物体は何らかの “ルール” に従って落下しているのでは…?」という考えに至ります。

ここでは落下の例について挙げましたが,この世界のあらゆる事象がルールに支配されています。

落下運動のルール以外にも,物体に力がはたらくときのルール,光が進むときのルール,電流が流れるルール,エネルギーに関するルール,etc…

このような “ルール(法則)” について学ぶのが物理という科目。

ルールの対象は何でもよく,原子などのミクロの世界から宇宙の話まで,他の学問ではありえないほどの守備範囲です。

物理で学ぶ内容に一貫性がないように見えてしまうのも,その範囲の広さゆえ。

高校で習う物理

さすがその広大な範囲を高校の3年間で網羅するのは不可能。

高校物理では5つの分野に絞って学習します。

5つの分野とは,

・力学

・熱

・波

・電磁気

・原子

です(どんなことを学ぶのか詳しく知りたい方は項目をクリックしてください。 各分野の目次にジャンプします)。

物理がどんな科目なのか少しは理解が深まったと思います。

物理の学習に大切なのは,「なぜ?」「知りたい!」という好奇心。

さっきの落下運動の話を聞いて,「落下のルールって具体的にどんなルールよ?」って思ったあなたは既に物理の世界に片足を踏み入れています。

ようこそ,物理の世界へ!!

※ 今回の話の内容を確認できる問題演習を用意してあります。 ぜひチャレンジしてみてください!