これまでの波の学習からわかるとおり,波は多くの特徴的な性質をもっています。

あまりにも多いため,光に関してはまだ書ききれていない状況。

そこで補講の出番。 本編に書けなかった話題にここで触れておきましょう!

光の分散

屈折の法則の記事のところで,私たちは媒質の(絶対)屈折率について学習しました。

屈折率は物質によって異なる値をもちますが,同じ物質であっても,入射する光の波長によって異なる屈折率を示すことが知られています!

結論からいうと,波長が短いほど屈折しやすい(屈折率が大きい)です。

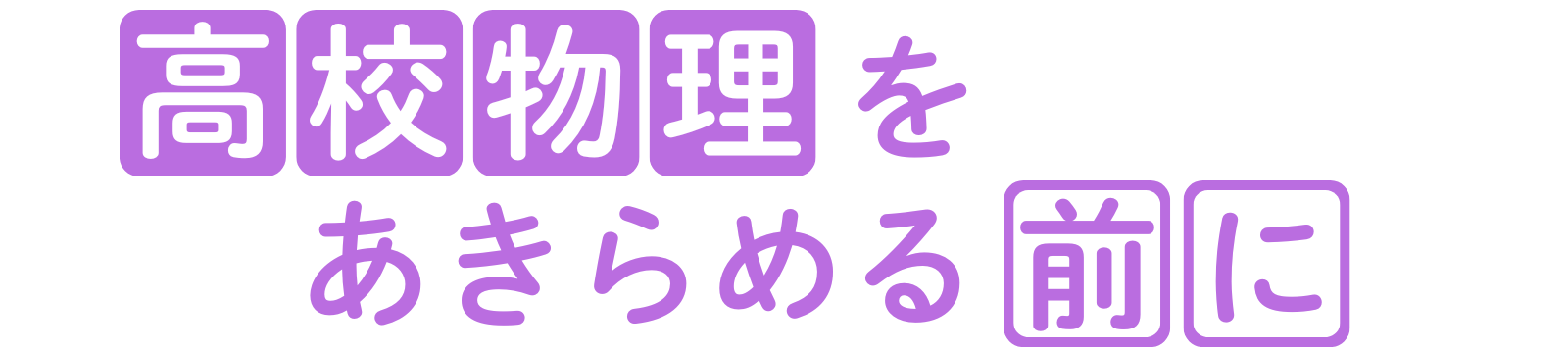

そこで,白色光(さまざまな色の光が混じった光)を屈折させることを考えてみましょう。

光の色は波長で決まるため,おもしろいことが起こります!

このように,屈折を利用すると白色光を色ごとに分けることが可能!

白色光には赤から紫までのすべての波長の光が含まれているため,上の図のようなきれいなグラデーション(連続スペクトルという)になります。

雨上がりの空に浮かぶ虹は,大気中の水滴で太陽光が屈折することで得られる連続スペクトルです

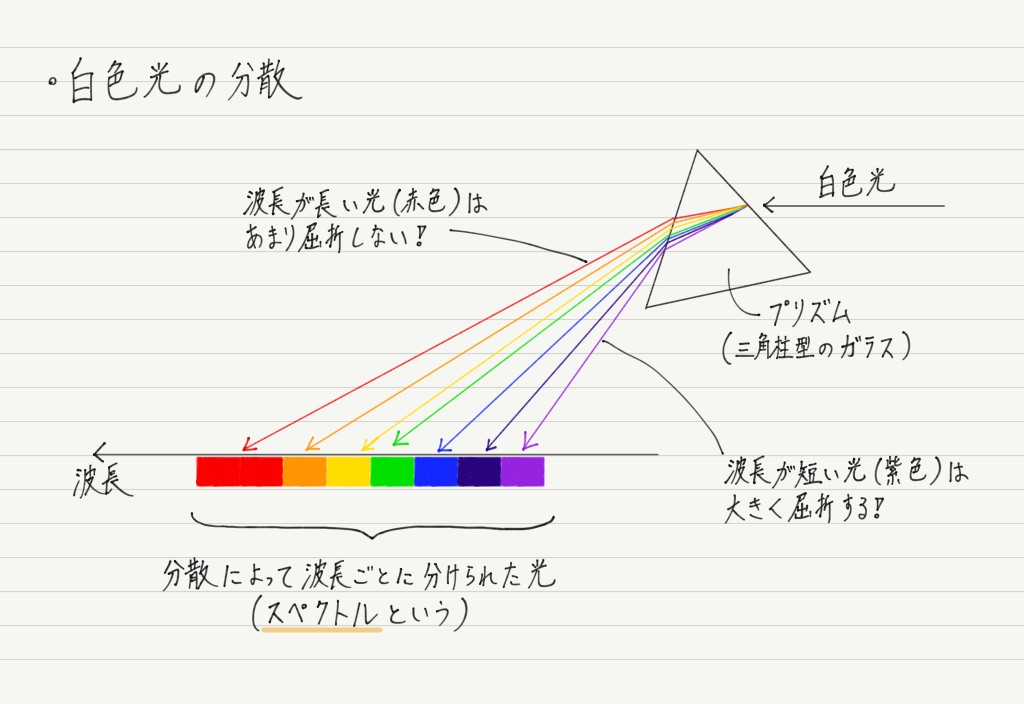

一方,高温の気体が発する光(水銀灯など)にはいくつかの特定の波長しか含まれていないため,とびとびのスペクトル(線スペクトルという)が得られます。

光の散乱

反射板に当たった光は反射の法則に従って反射しますが,微粒子に当たった光はランダムに跳ね返ります。

これが光の散乱。

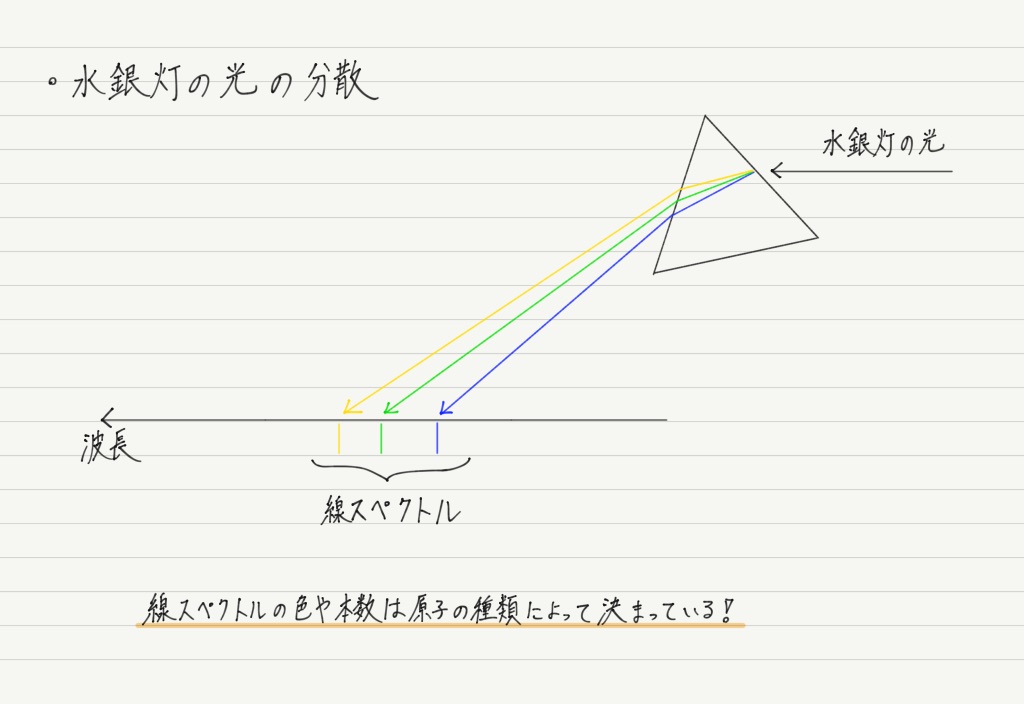

突然ですが,晴れている日の昼間は青空ですが,夕方の空は赤く見えます。

この空の色の変化は,実は光の散乱を使って説明することができます!

太陽光が大気中の気体分子で散乱される場合,波長の短い青い光のほうが,波長の長い赤い光よりも散乱されやすいことに注意すると…

(この理屈だと昼間の空は青よりも散乱されやすい紫色に見えるはずだが,人間の目は紫よりも青に対する感度のほうが高いため,青色に見える。)

光の性質に関する話題は尽きませんが,最低限押さえておくべき性質は網羅できたと思うのでこの辺で切り上げましょう。

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。

光について興味が湧いた方は,ぜひ自分でいろいろ調べてみてください!