今回は反射波の作図についてです。

反射についての基本的な知識はすでに学んでいるので,さっそく解説に入ります。

反射について復習したい人はコチラ ↓

目次

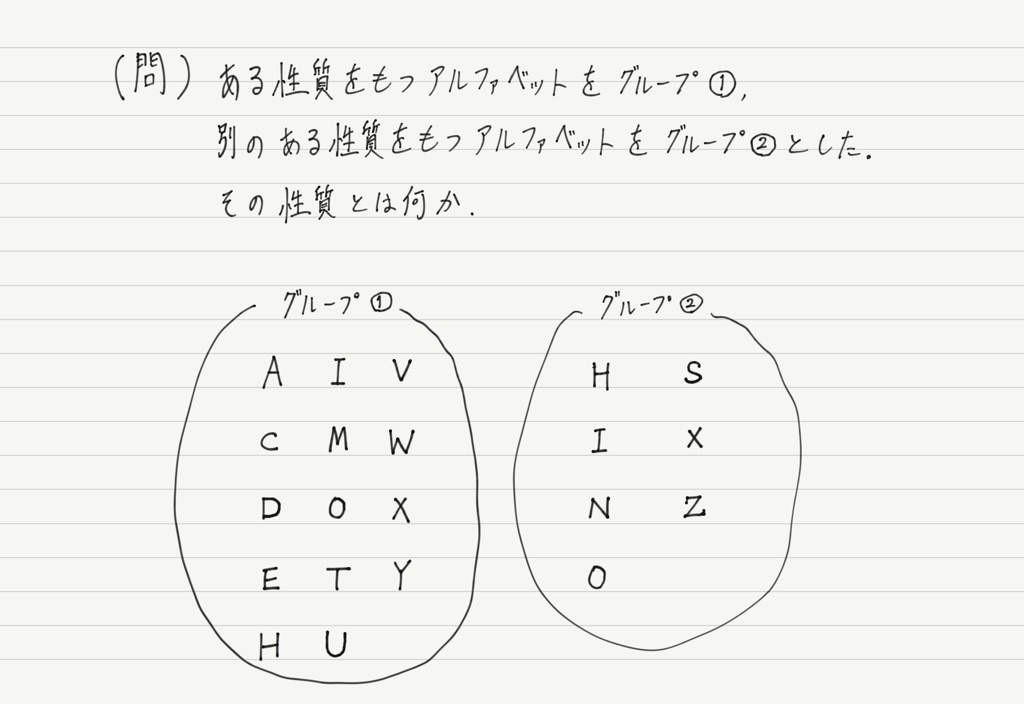

まずはクイズ

さぁ,わかりましたか?

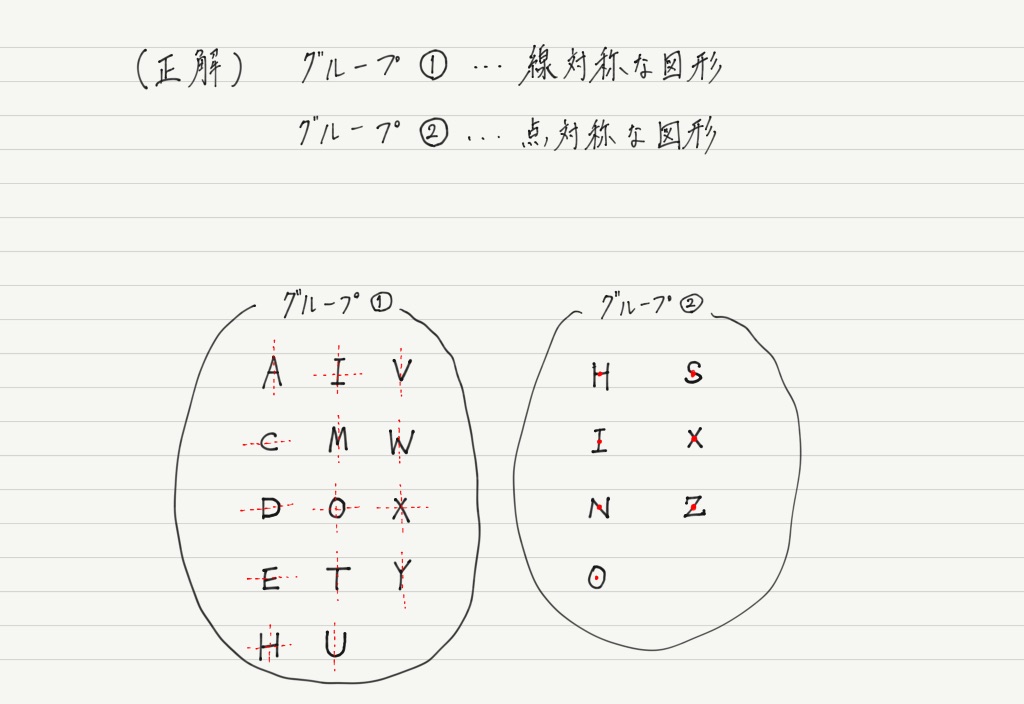

ヒントは「図形の性質」です。 正解は,

実は今回の作図ではこの線対称・点対称の知識を使います。 不安な人は復習してから先に進みましょう。

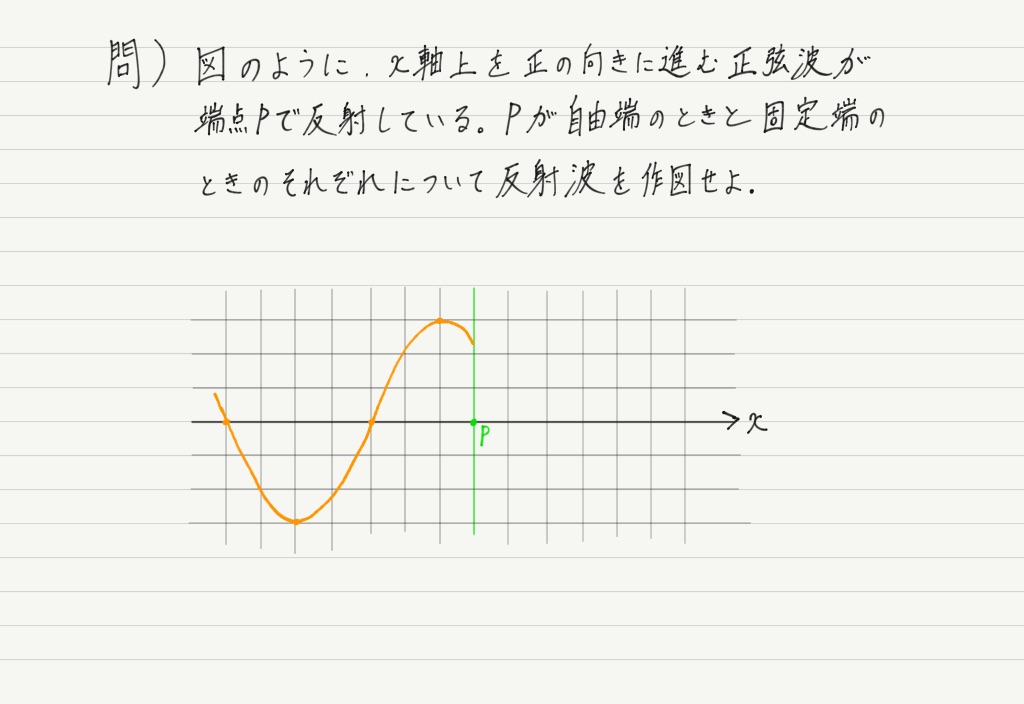

例題

反射は単に波がはねかえるだけの現象なので,自由端と固定端のちがいなど最低限の部分さえ押さえれば難しくはありません。

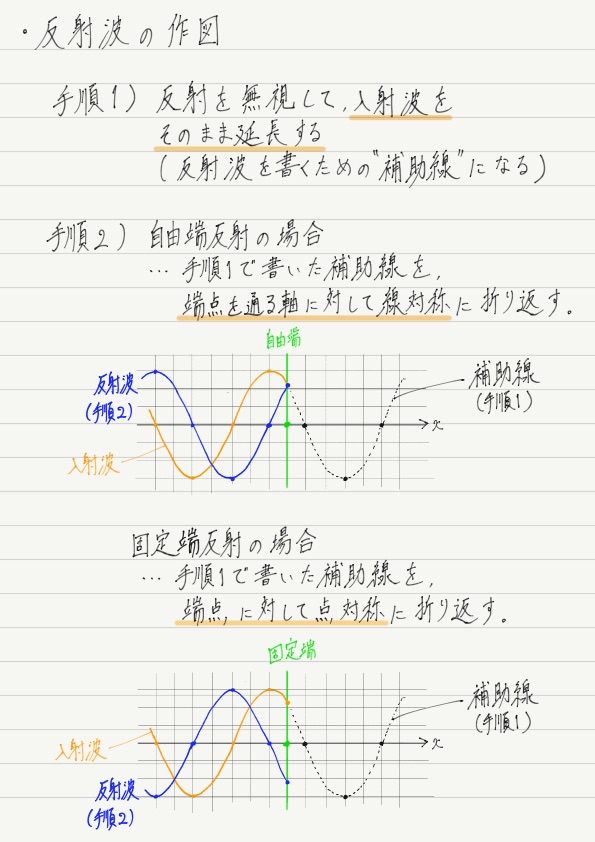

反射波を書くための手順があるので,それを紹介しつつ説明していきます。

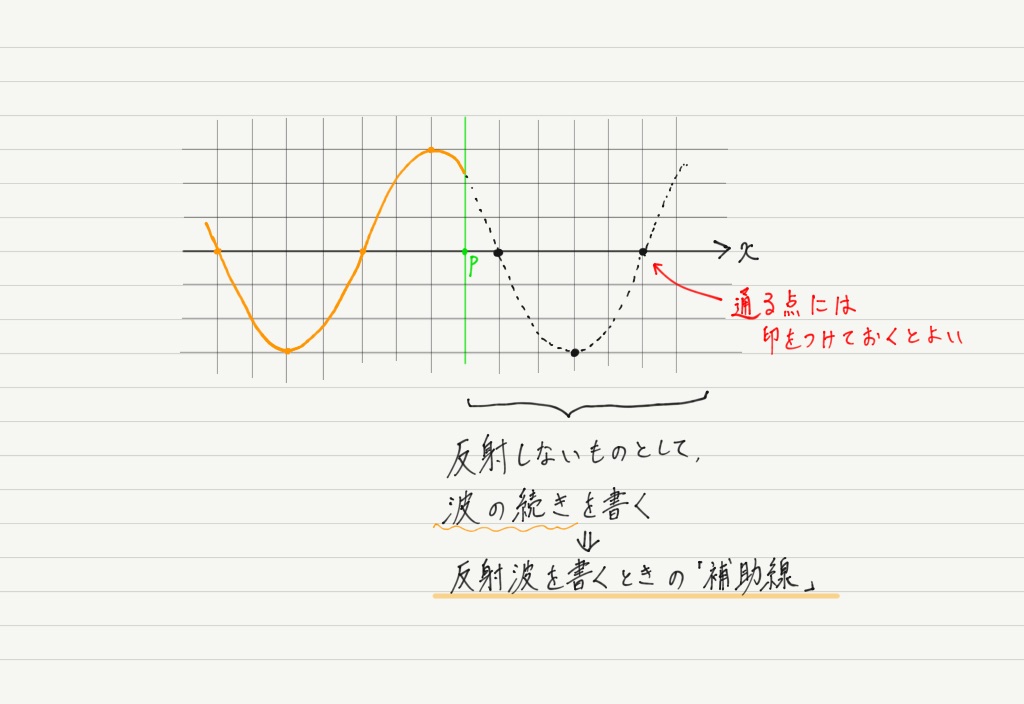

手順1:反射を無視して波をそのまま延長する

例題では波が左から端点Pに向かって入射しています。

波は端点ではねかえるので,反射波は当然,Pより左側に存在します。

ですが,反射波を書くためにはまず「補助線」が必要です。 最初の手順では,補助線をPの右側に作図します!

(問題集でも反射する点の右側にスペースを設けていることが多いですが,補助線を書くためのスペースです!!)

補助線の書き方は簡単。 Pのところで途切れている波を,そのままPの向こうまで続けてください。

その際,通る点などはしっかりチェックしましょう。

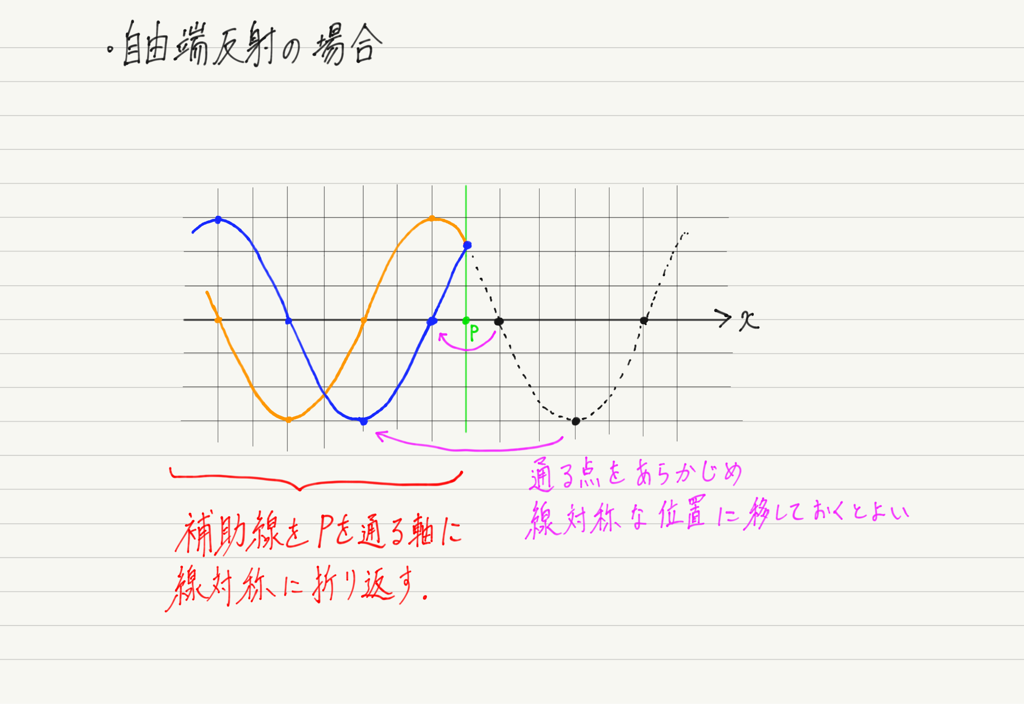

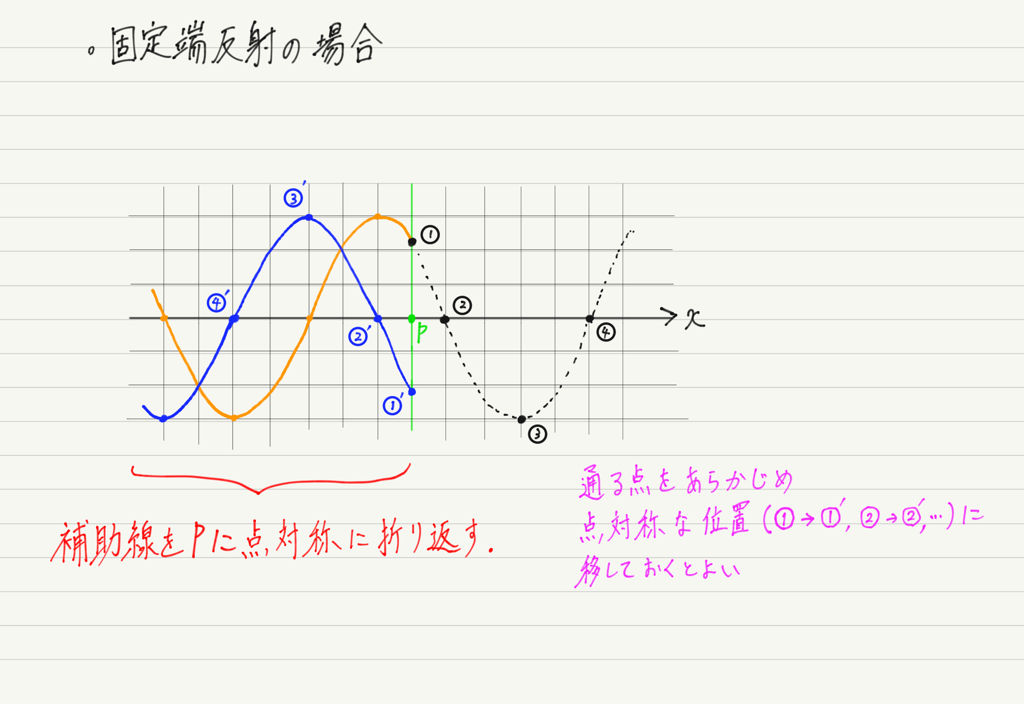

手順2:補助線を折り返す

あとはいま書いた補助線を利用して反射波を書くだけ!

しかし,自由端反射の場合と固定端反射の場合でやり方が異なるので注意が必要です。

自由端反射の場合,補助線を “端点を通る軸に対して線対称に” 折り返します。

折り返してできた波が自由端反射してできた反射波です。

固定端反射の場合 ,補助線を “端点に対して点対称に” 折り返します。

これで固定端反射する場合の反射波が完成です。

今回のまとめノート

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。