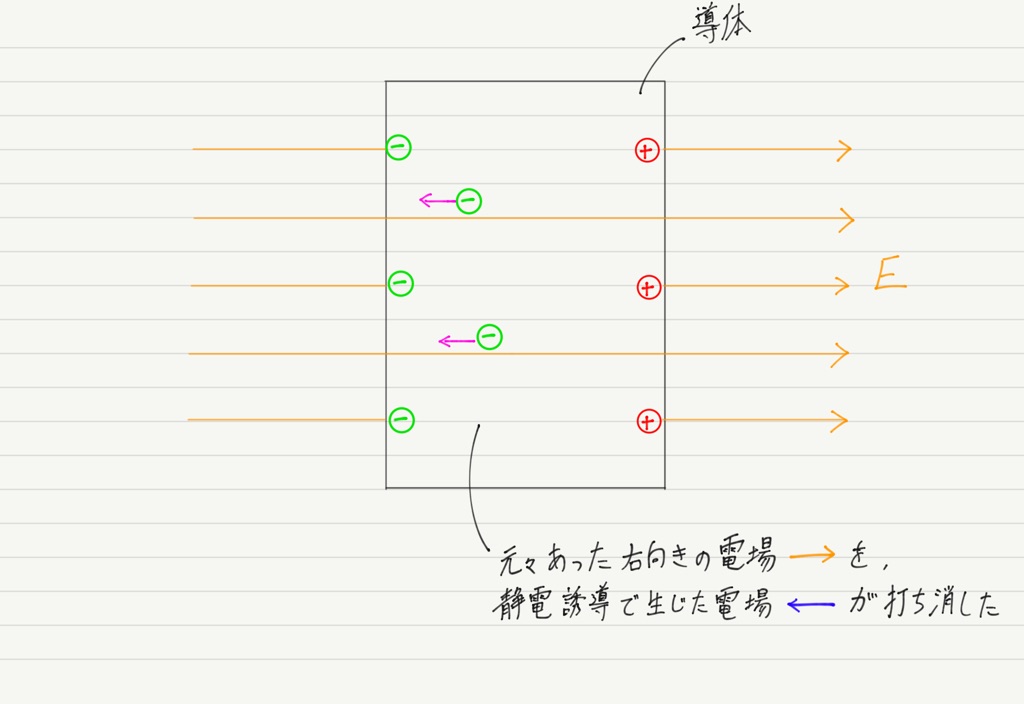

ここ数回に渡って,電場という概念をひたすらやっていますが今回もその続き。

電場は目に見えないけれど,空間に存在しています。

「空間」と聞くと,何もない空っぽのスペースを思い浮かべる人が多いと思いますが,それだけだと視野が狭いです。

今回は物体の内部も空間の一部と考えて,そこでの電場の様子について理解を深めましょう。

静電誘導や誘電分極の話が出てくるので,「それってなんだっけ?」というひとは復習してから進んでください。

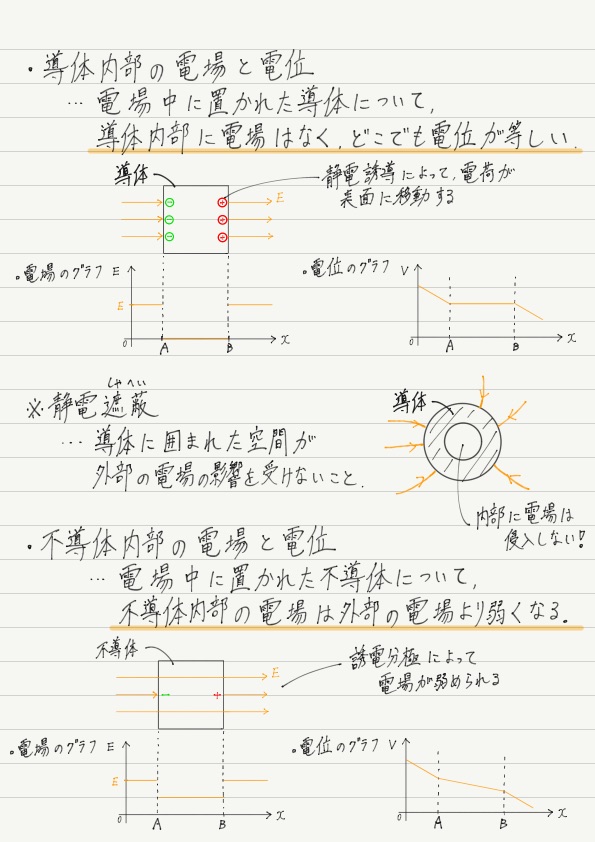

導体内部の電場と電位

今回扱う物体は導体と不導体です。 まずは導体の場合から見ていきましょう。

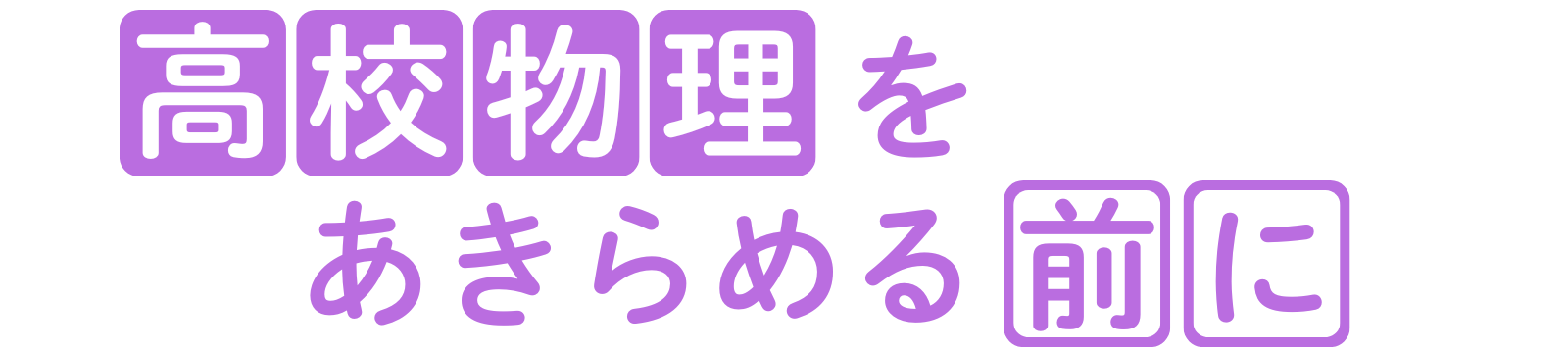

一様な電場の中に導体を置くと,その電場の影響を受けて,導体内部の自由電子が移動します(静電誘導)。

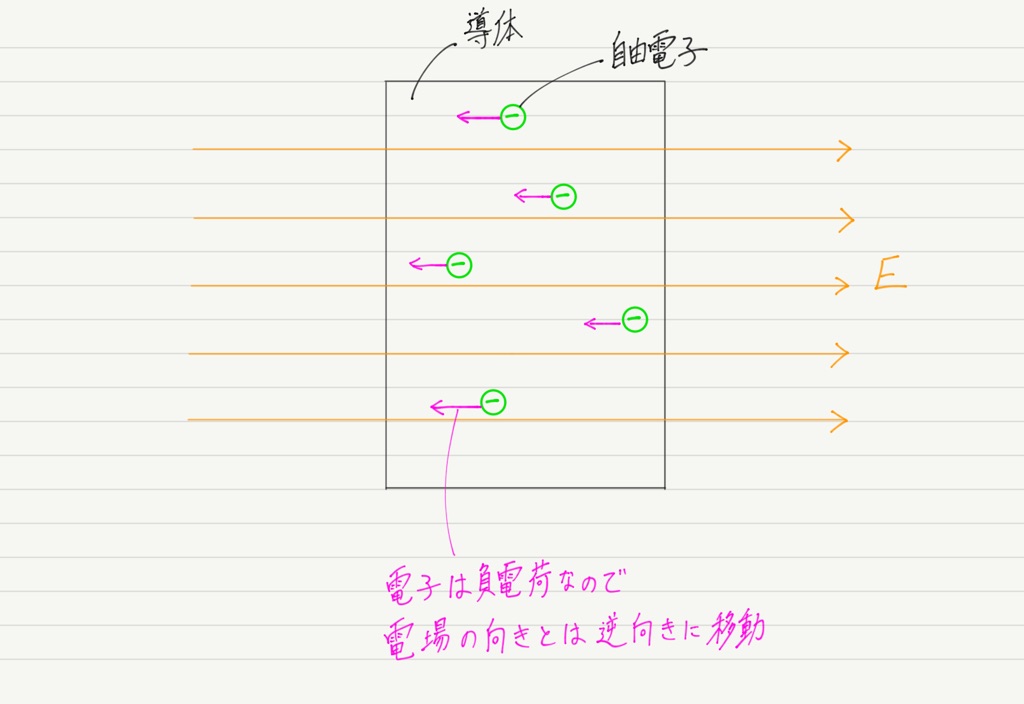

その結果,導体の一方(上の図だと左側)は自由電子が集まって負に帯電し,自由電子がなくなる反対側は正に帯電する状態ができあがります。

ここからが大事。

導体内部が正と負に分かれたことで,正から負へ,新たに電気力線が発生します。

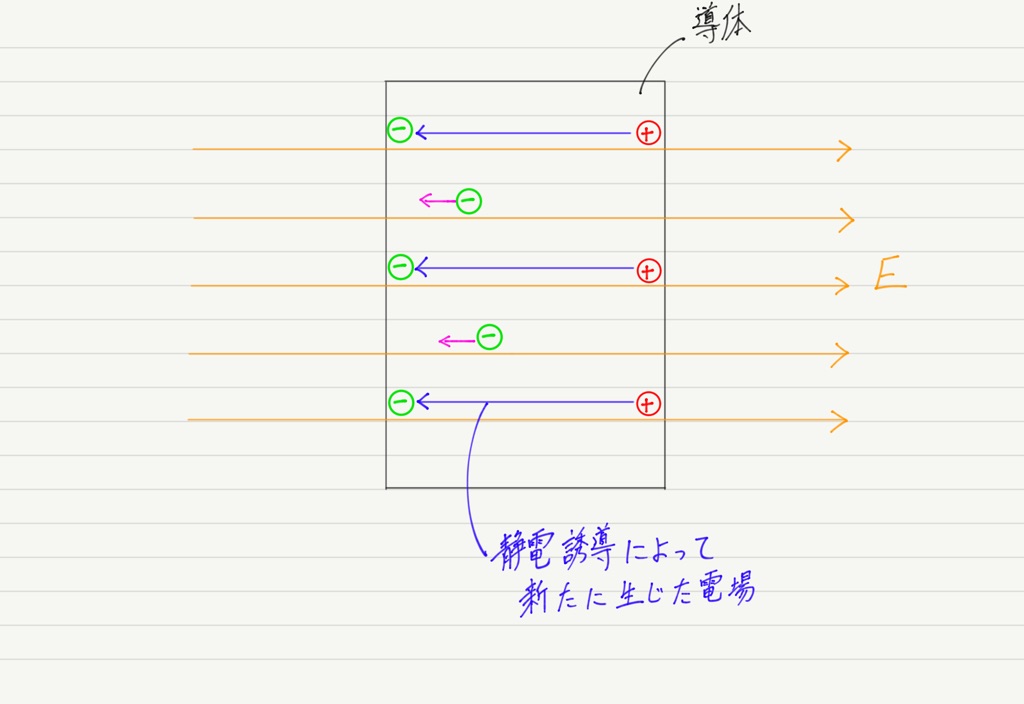

この新たに発生した電気力線はもともとあった電気力線と逆向きなので,2つは打ち消しあいます!

このように,もともとあった電場を打ち消すように自由電子が移動していきます。

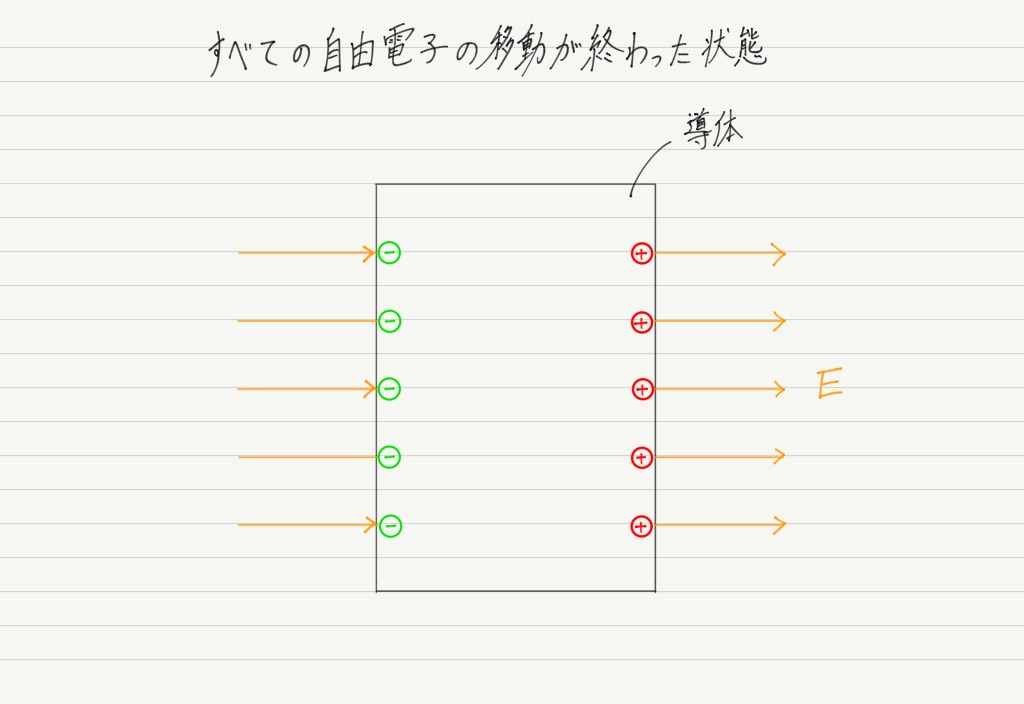

導体内に電場が少しでもあるうちはその電場に沿って自由電子が移動するので,自由電子の移動がすべて終わるときには導体内の電場は完全に打ち消されてゼロになっています!!

まとめると,電場の中に導体を置くと最終的には,

・導体内部に電場はない。

(そうでなければ自由電子の移動が終わらない)

・電荷は導体の表面にのみ分布している。

(もし内部に電荷があればそこから電気力線が出るので,電場がゼロであることに矛盾する)

という状態になります。

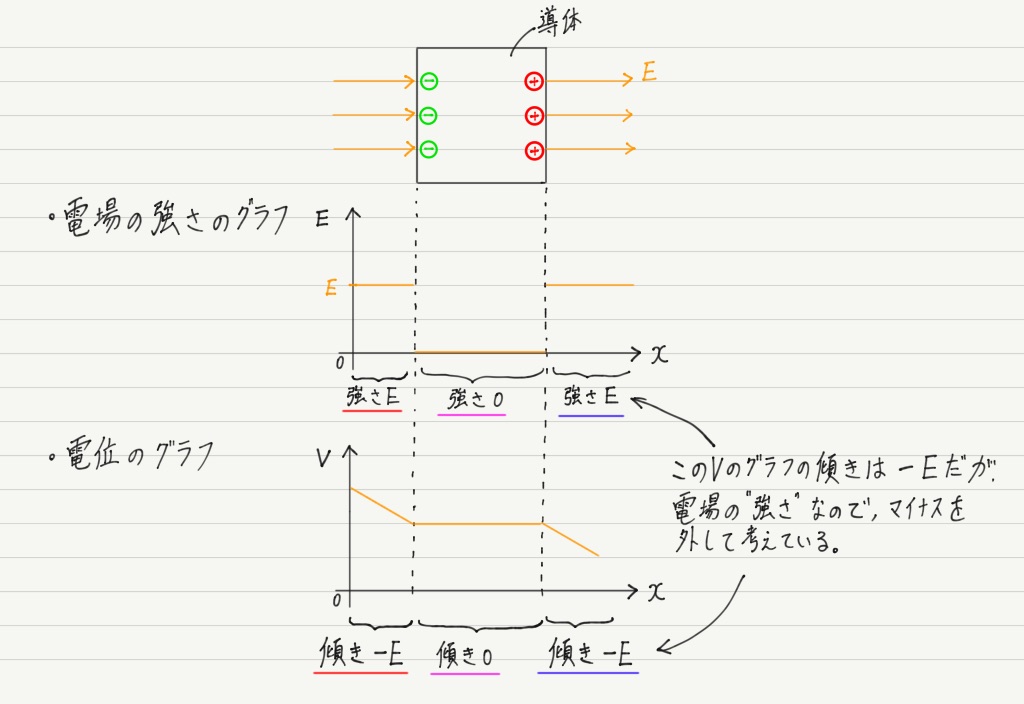

さらに,前回やった「電場の強さは電位の傾き(の絶対値)」という事実を用いれば,

・導体内部はどこでも電位が等しい。

ということも導かれます。 これらの事実をグラフで表してみましょう。

雷が鳴ったら車の中に逃げれば安全!?

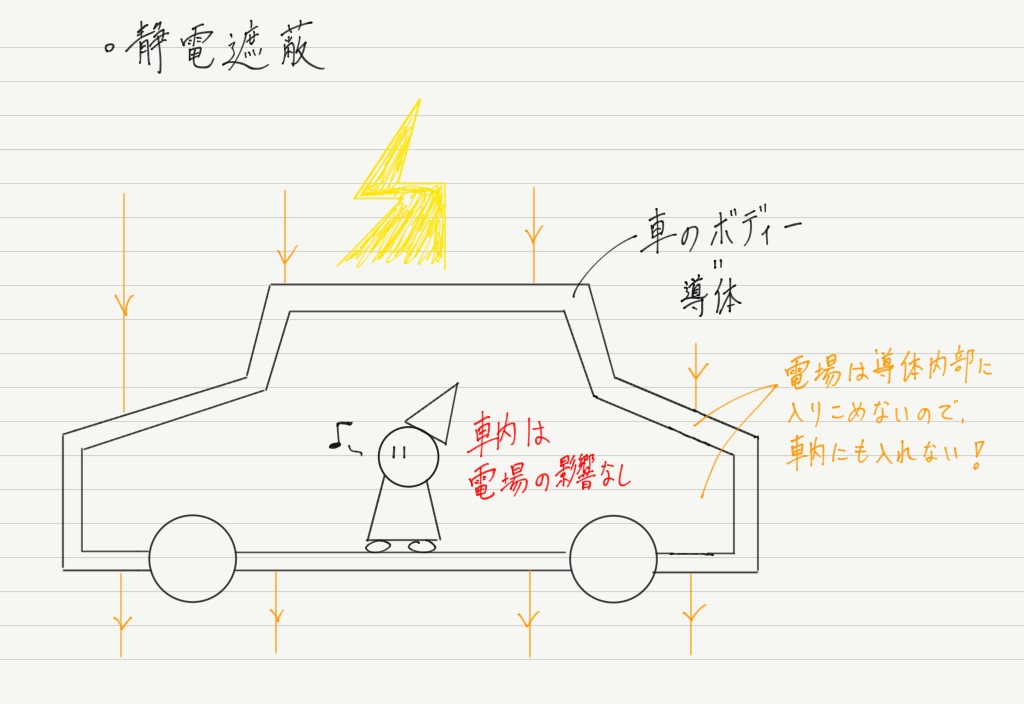

「車が雷に打たれても,中にいる人は大丈夫」という話を聞いたことありませんか?

上で説明した導体の性質を理解していれば,なぜ車の中が安全なのか説明することができます。

電場の中に置かれた導体の性質でいちばん大事なのは,外部の電場が導体の内部に入り込むことができないということです。

このことは,導体に囲まれた空間は外の電場の影響をまったく受けないということを意味しており,「静電遮蔽(せいでんしゃへい)」と呼ばれます。

ひらけた場所で雷に出くわしたらとりあえず車へ避難!

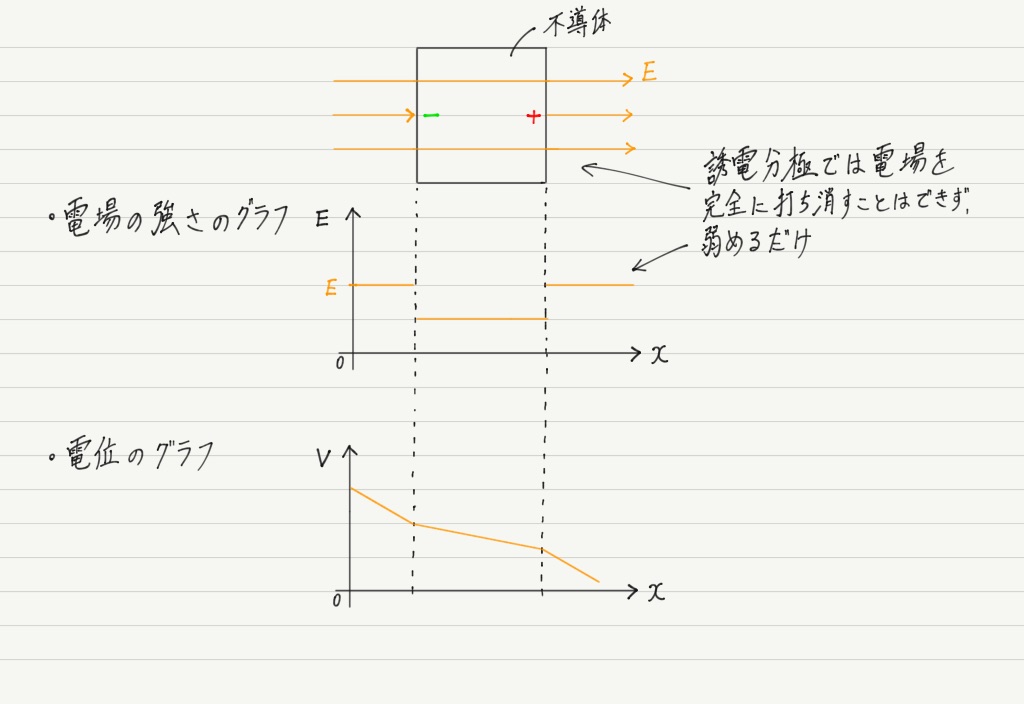

不導体内部の電場と電位

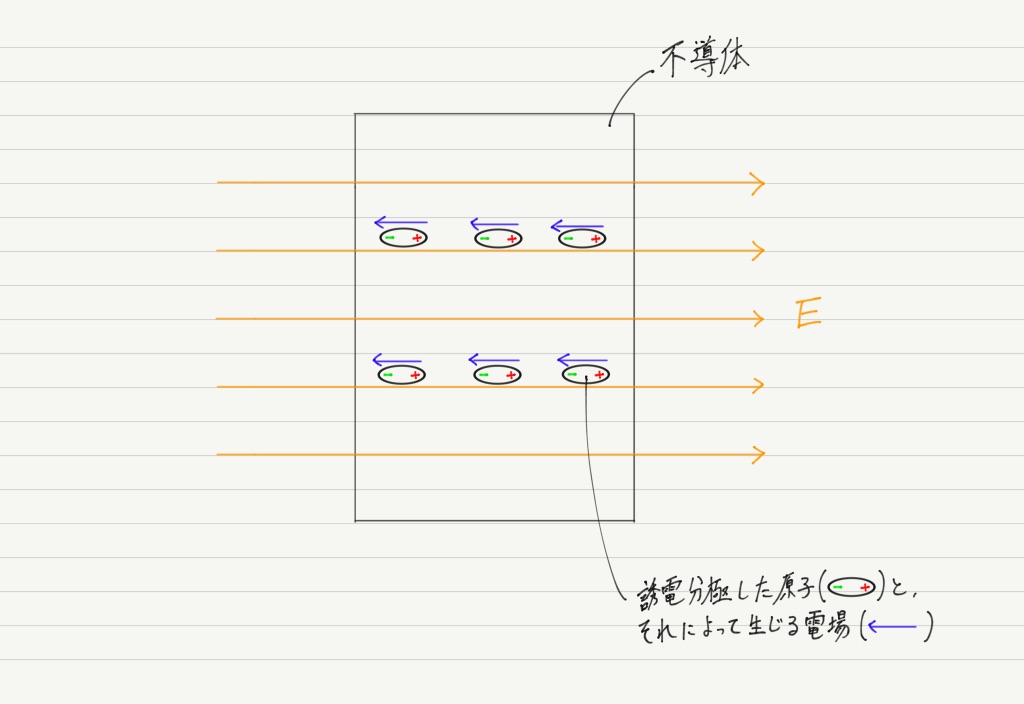

電場内に置かれた導体の様子はわかったので,今度は不導体の場合について考えてみましょう。

導体では静電誘導が起こりますが,不導体の場合は誘電分極が起こります。

それによって不導体内部に新たな電場が発生して,もともとあった電場を打ち消すという流れは導体と一緒。

ところが不導体の場合,内部の電荷が移動できないので,電場を完全に打ち消すことができません!

電場の中に置かれた不導体は,

・不導体内部の電場は外部の電場より弱い。(どれぐらい弱まるかは物質の誘電分極の度合いによって異なる)

という性質をもっていて,それ以外に特筆すべき点はありません。

導体の場合に比べると中途半端さを感じますね…

今回のまとめノート

時間に余裕がある人は,ぜひ問題演習にもチャレンジしてみてください! より一層理解が深まります。

次回予告

そろそろ実際の電気回路などを扱いたいのですが,ここまでに身につけた電場の概念を現実の回路に応用するための大事な法則を次回紹介します!